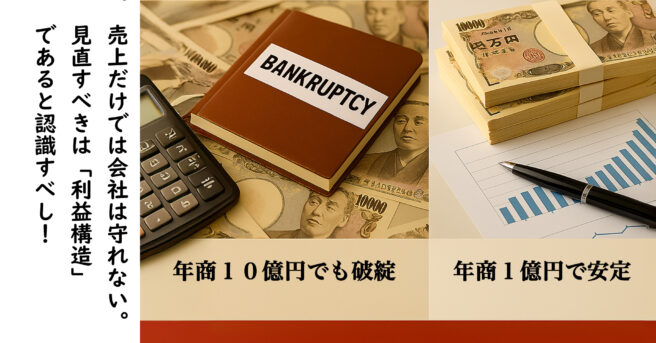

年商10億でも破綻する会社、年商1億でも安定する会社の違い

「売上は右肩上がりなのに、なぜかいつも資金が足りないんです。新規の取引も増えていて一見好調に見えるのですが、実際は銀行残高がどんどん減っていて、毎月の支払いにヒヤヒヤしています。正直、何が問題なのか自分でも分からなくなってきました…」

―これは、弊社の個別相談にいらっしゃった、とあるサービス業社長のお言葉です。

確かに、外部から見ると「年商10億円の会社」と聞けば、順調に成長しているように思えます。しかし実際には、売上の伸びとともにコストやリスクも膨らみ、むしろ経営が不安定になるケースが少なくありません。

一方で、年商は1億円ほどでも、しっかりと利益が残り、資金繰りに追われることなく堅実な成長を続けている会社も存在します。

この違いは、経営者が何を基準に経営を判断しているかにあります。

「とにかく売上を増やせばなんとかなる」と信じて走り続ける会社と、「利益と資金を意識して設計された経営」を行う会社では、5年後・10年後に大きな差が生まれます。

本コラムでは、売上と利益のバランスを見直し、年商の多寡では測れない“安定企業”と“破綻予備軍”の分かれ道について解説します。

はじめに

「年商10億円を超えている」と聞けば、世間的には立派な成功企業という印象を持たれるかもしれません。しかし現場では、「これだけ売っているのにお金が残らない」「資金繰りにいつも追われている」と頭を抱える経営者も少なくありません。

一方、年商1億円でも安定して黒字を出し続け、社員が落ち着いて働き、着実に成長している会社も存在します。この違いは、売上の多さではなく、“経営の設計”と“数字の見方”にあります。

中小企業経営において、売上の数字はたしかに重要です。しかし、それ以上に大切なのは、「利益をいくら残せるか」そして「どれだけ手元に資金があるか」です。売上ばかりを追いかけ、利益を軽視していると、気がついた時には手元資金が底をついていた……そんなケースは現実に多くあります。いわゆる「黒字倒産」といわれるものです。

「売上=成長」と思い込んでいる限り、経営は不安定になります。売上は一時的に上がっても、利益が薄ければ社員の給与も上げられず、未来への投資もできません。ましてや銀行からの信用も得られず、融資も断られるリスクさえあります。

本当に強い会社とは、派手な数字よりも“地味でも確実に利益が積み上がる構造”を持っている会社です。

このコラムでは、売上の多寡に惑わされず、「安定した会社」と「危うい会社」を分ける決定的な視点を解説します。自社がどちらの道を歩んでいるのか、今こそ立ち止まって確認してみてください。

1. 売上よりも「資金の流れ」を見ているか

売上はあくまで企業活動の“表面的な成果”でしかありません。たとえ年商が10億円を超えていたとしても、資金繰りに追われている会社は少なくありません。実際、黒字倒産という言葉があるように、会計上の利益が出ていても、資金が不足して倒産するケースも多いのです。

本章では、売上ではなく「資金の流れ」に注目することが、いかに安定経営に直結するかを見ていきます。

1.1. 売上が増えても資金が残らない会社の落とし穴

「売上が増えてきたのに、なぜか資金が足りない」と感じたことはないでしょうか?実はこの状態こそ、非常に危険な兆候です。特に売上の成長スピードが速い会社ほど、手元資金の管理が追いつかず、急激に資金がショートすることがあります。

例えば、売上が増えることで仕入れや人件費が先行して膨らみ、そこに外注費や広告費も重なる。加えて、売掛金の回収が遅れれば、帳簿上は黒字でも実際のキャッシュフローは真っ赤な状態になります。

このように「売上の増加=安心」と思い込むことは、経営判断を誤らせる最大の原因です。

特に成長期には、多くの経営者が「もっと売ればなんとかなる」と考えがちです。しかし、売上が増えるほど支出も増え、在庫や売掛金の増加が資金を圧迫します。この“資金の歪み”に気づかずに拡大路線を続けてしまうと、手元資金が尽きた瞬間に経営は破綻してしまいます。

経営とは、売上の数字だけでなく、「いつ・いくら・どこにお金が動くか」を見極めることが求められる活動なのです。

そしてそれを怠った会社は、いずれ「黒字倒産」という悲劇に直面します。

1.2. 安定企業は「利益」より「資金繰り」を優先している

一方で、安定して成長している会社には共通点があります。それは「利益が出ているか」よりも「資金繰りが回っているか」を重視しているという点です。

利益はもちろん重要です。しかし、それは最終的な“記録”であって、資金繰りのように日々の経営に直結する要素ではありません。月末の支払いができなければ、どれだけ利益を出していても意味がないのです。

だからこそ、安定経営を実現している企業では「月次資金繰り表」を常に確認し、未来の支払いや入金を見越した計画を立てています。

さらに、健全な企業は“キャッシュリッチ”な体制を整えるために、利益を上げた後にすぐに内部留保に回し、突発的な支出や景気変動にも耐えられるよう備えています。

つまり、会社が本当に守るべきなのは「帳簿上の黒字」ではなく、「現金残高」なのです。

経営者は、「利益が出ているから大丈夫」と安心するのではなく、「今月末、現預金はいくら残るのか?」を常に意識すべきです。この意識があるだけで、資金ショートという重大な経営リスクを回避できます。

1.3. 銀行からの信用は“売上”ではなく“資金管理力”で決まる

多くの経営者が誤解していることのひとつに、「売上が大きければ銀行からの信用も高まる」という思い込みがあります。しかし、実際の融資審査において銀行が見ているのは、売上の金額ではなく資金の流れと管理状況です。

なぜなら、銀行にとって重要なのは「この会社にお金を貸して、ちゃんと返してもらえるかどうか」。その判断材料として、キャッシュフローや資金繰りの安定性が最も重視されるのです。

売上はあっても資金が回っていない会社には、銀行は融資を渋ります。

逆に、たとえ売上規模が小さくても、資金繰り表を提出し、現金残高と支払計画が整っている企業には高評価が付きます。

特に、月次での資金繰りチェックを習慣化し、会計事務所任せにせず経営者自身が把握している企業は、銀行との関係性も格段に良くなります。

資金管理がしっかりしている会社は、突発的な設備投資や仕入増加にもすぐに対応できると判断され、追加融資や優遇条件を引き出すことができます。

つまり、銀行からの信用を得たいのであれば、「売上」ではなく「資金の可視化と説明力」を磨くべきなのです。

売上という数字に目を奪われていては、会社は守れません。

本当に守るべきものは、資金の流れと現金の動きです。

資金繰り表を活用し、日々の入出金を把握し、利益よりも現金残高を優先する経営こそが、会社を安定へと導きます。そして、その姿勢は銀行や取引先からの信頼にもつながります。

売上があるのに資金が残らない…。その状況を変える第一歩は、「お金の動きに経営者自身が責任を持つ」という意識の転換から始まるのです。

2. “売上至上主義”が会社を壊す

売上がすべて――。

そう信じて走り続けてきた中小企業経営者は少なくありません。しかし、その信念が会社を疲弊させ、資金を枯渇させ、社員のやる気さえ奪っているとしたらどうでしょうか。

売上は目的ではなく、あくまで手段です。

それを忘れて「売上さえ上がれば何とかなる」と考える経営は、会社の持続性を損ない、最悪の場合は黒字倒産という悲劇を招きます。

この章では、“売上至上主義”がもたらす経営リスクと、その対策について具体的に見ていきます。

2.1. 売上に固執することで粗利を削っていないか

「数字を上げろ」と営業にハッパをかけた結果、社員が値下げや無理な案件受注に走っていないでしょうか?

価格を下げてでも契約を取る、納期や仕様に無理をして応える、採算度外視で大型案件に飛びつく――。こうした行動が一時的に売上を押し上げることはあっても、会社にとっては“利益を削る行為”です。

そして最も恐ろしいのは、そうした案件が“当たり前”になることです。一度値下げして契約を取ると、次も値下げしなければ契約できない構造が生まれます。こうして粗利はどんどん薄くなり、気づけば売っても売っても儲からない体質が社内に定着していきます。

売上が右肩上がりでも、利益が減り続けているならば、それは危険信号です。

売上を上げることに価値はありません。粗利が確保されてはじめて、その売上には意味があるのです。

短期的な数字に追われるのではなく、「どの案件が粗利を生んでいるのか」を分析し、売上の質を高めていくことが求められます。

2.2. 粗利の高い商品に経営資源を集中させる

中小企業が売上を上げながら利益を確保するためには、すべての商品やサービスを等しく扱うのではなく、粗利の高いものに集中する経営判断が必要です。

たとえば、自社商品の中に「売上は小さいが利益率が高い商品」がある場合、それを主力商品として育てる発想が求められます。逆に、「売れているが利益が残らない商品」には冷静な見直しが必要です。

利益を生む商品に資源を集中しなければ、売上だけが膨らんで会社は疲弊していきます。

経営資源とは、時間、人材、広告費、製造ライン、設備など、会社の持つすべての力のこと。これらを“全部の商品に少しずつ”分散させるのではなく、“儲かる商品”に一気に注ぐ戦略こそが、限られた資源を最大限に活かす方法です。

粗利の高い商品に集中する経営には、「やらないことを決める勇気」も必要です。中小企業にとって、引き算の経営は売上至上主義を乗り越えるための必須ステップなのです。

2.3. 「売上の先」に何が残るのかを常に意識する

売上は経営のスタートでしかありません。最終的に経営者が見るべきものは、「この売上でいくら利益が残るのか」という視点です。

この意識が欠けていると、忙しさばかりが増していき、社員も疲弊し、資金も減っていきます。そして気づいたときには、「頑張って働いても会社に何も残っていない」という最悪の結果を招いてしまいます。

売上の向こうに、利益があり、キャッシュがあり、未来があります。

経営者がその“先”を見る習慣を持たなければ、日々の数字に追われ続けることになります。

また、「何を売るか」だけでなく「誰に売るか」も非常に重要です。利益率の高い顧客、自社の価値を正当に評価してくれる顧客を選ぶ視点も、売上至上主義から脱却するための要となります。

「売れたかどうか」よりも、「どれだけ利益を生んだか」に重きを置く視点が、会社の未来を確かなものにするのです。

売上を追い求めることが、必ずしも会社を強くするわけではありません。むしろ、売上に固執するあまり、利益を軽視してしまうことこそが、経営を壊す最大の要因です。

本当に強い会社は、数字の見方が違います。表面の売上ではなく、その裏にある粗利、利益、キャッシュ、そして事業の継続性を見つめています。

今の売上が「将来の成長につながる売上」なのか、それとも「自社を疲弊させるだけの売上」なのかを、今一度見直してみてください。

売上を追う経営から、「価値と利益を生む経営」へ――

その視点の転換が、あなたの会社の未来を変える第一歩となるのです。

3. 固定費と人件費の設計が経営の明暗を分ける

売上が変動するのは当然。経済状況、天候、社会情勢、顧客の動き…外部要因は常に変わり続けます。だからこそ、どんな状況でも企業が持続的に生き残るためには、「変動する売上に、変動できるコスト構造」で対応することが求められます。

売上が下がっても、出ていくお金が変わらなければ、会社は一気に資金難に陥ります。

中小企業にとって、固定費と人件費の設計は単なるコスト管理ではありません。これは、企業の“体質”を決める戦略そのものです。

本章では、経営を不安定にする固定費と、逆に経営を安定させるための設計思考について深掘りします。

3.1. 固定費が重い会社ほど「天候に弱い」

固定費とは、売上の増減に関係なく毎月必ず出ていくお金のことです。家賃、人件費、リース料、システム維持費、借入金の返済、広告契約などが該当します。

一見、これらは「必要な経費」に思えますが、固定費が高すぎる企業は、少しの売上減で即座に赤字に転落します。

たとえば、月間売上が1,000万円ある会社が、固定費を800万円抱えていたとします。この場合、利益は200万円。しかし、もし売上が100万円減っただけで利益は一気に100万円へ半減し、200万円下がれば赤字に転じます。

つまり、「売上が下がったとき、どれだけ耐えられるか」は固定費の重さで決まるのです。

この状態では、天候不順や市場変動といった外部要因に対して非常に脆弱です。「今月の売上が悪かったから来月がんばろう」では済まず、「支払いができるかどうか」のレベルで命運が分かれるのが固定費経営の恐ろしさです。

経営が不安定な企業ほど、固定費の見直しを後回しにしています。そして、いざ業績が悪化してから「もっと早く減らしておけばよかった」と後悔するのです。

3.2. 人材の雇用は「身の丈」と「生産性」が鍵

人件費は固定費の中でも、経営に与える影響が非常に大きい項目です。特に中小企業にとっては、1人の採用が会社の財務に直結します。

「忙しいから人を雇う」という発想は、経営としては危険です。

その忙しさが一時的なものか、売上と連動しているか、そもそも生産性の低さが原因ではないか――雇用を増やす前に検討すべきことは山ほどあります。

仮に1人あたり月30万円の人件費を5人増やせば、毎月150万円の固定費が追加されます。売上が安定していれば問題ありませんが、少しでも落ちれば一気に利益を食い尽くし、赤字要因となります。

「雇えば安心」ではなく、「雇った人材が確実に利益を生む仕組み」がなければ、その人件費はリスクになります。

また、社員数よりも1人あたりの生産性を高める工夫が重要です。業務の見える化、IT活用、マニュアル整備などによって、既存の人材の力を最大限に引き出す体制が、安定経営につながります。

そして、「正社員を増やさずに柔軟に動けるチームを作る」という発想も、現代の中小企業経営では非常に有効です。

3.3. 安定経営には“可変費化”と“スモール固定費”が有効

では、経営を安定させるためにはどうすれば良いのでしょうか?

答えはシンプルです。固定費をできる限り小さくし、可変費化できる部分を増やすことです。

たとえば、業務の一部を外注化する、フリーランスや業務委託で対応する、場所を選ばないリモートワーク体制にするなど、変動費的に支出が動く仕組みを作れば、売上に応じてコストも調整可能になります。

「売上が減っても支出が減る」設計にしておくことで、経営のブレは格段に小さくなります。

また、固定費そのものも“ミニマム設計”を徹底することが大切です。

・立地にこだわりすぎないオフィス選び

・大型設備の購入ではなく、必要な時だけのレンタル活用

・システム開発はスモールスタートから導入する

このように、「最小の固定費×最大の利益率」という構造ができていれば、たとえ売上が下がってもすぐに赤字にはなりません。

中小企業が生き抜くには、固定費を「守り」の経費にし、必要に応じて伸縮できる“しなやかさ”を経営に持たせる必要があるのです。

固定費と人件費は、会社の土台をつくる最重要項目です。しかしその設計を誤れば、売上が伸びても利益が残らず、売上が落ちればすぐに経営危機を迎えることになります。

売上にかかわらず出ていくお金をコントロールできているかどうかが、企業の継続性を左右します。

人を雇うこと、固定費をかけることが“成長”に見える時代は終わりました。これからの経営に必要なのは、「しなやかに変化できる体質」です。

まずは、自社の固定費構造を見直してみましょう。そして、どんな状況でも生き残れる設計に変えていく。それが、真の“強い会社”への第一歩です。

4. 社長の仕事が「プレイヤー」から「経営者」になっているか

中小企業の多くで見られるのが、社長自身が営業や現場業務の最前線に立ち続けている姿です。

起業当初であればそれも当然かもしれません。すべての仕事を自分でこなす「プレイヤー型社長」でなければ、会社は立ち上がらないからです。

しかし、売上が伸び、社員が増え、組織として会社を動かすフェーズに入った後も、社長がプレイヤーであり続けると、やがて経営は限界を迎えます。

会社が成長するには、社長が“現場の仕事”から“経営の仕事”へと役割を移す必要があるのです。

本章では、社長が「経営者としての働き方」にシフトする重要性と、そのための実践的な視点をお伝えします。

4.1. 社長が現場に入りすぎると限界が来る

「営業も自分」「契約も自分」「請求書も確認している」「社員の相談にも乗っている」――。

こうした状態は、社長自身がフル稼働しているように見えて、実は“会社が社長一人に依存している”危うい状態です。

この状態のまま売上が2倍、3倍に増えるとどうなるか。

必然的に社長の仕事量も2倍、3倍になります。寝る時間を削り、休みなく働いても回らなくなった時、会社全体がブレーキをかけられます。

「社長の稼働力=会社の成長スピード」になっている会社は、いずれ限界を迎えます。

また、社長が現場に入りすぎることで、社員が責任を持てなくなり、依存体質が強くなるという弊害もあります。何かあれば社長がやってくれるという安心感が、組織の自走力を奪ってしまうのです。

現場から離れることは、「さぼる」ことではありません。

会社全体の未来を考える“経営者の役割”に専念するという、経営のステージアップなのです。

4.2. 「仕組み」と「人」に任せられる体制を作る

社長が現場から離れるためには、ただ丸投げするのではなく、「任せられる仕組み」と「任せられる人材」を育てることが必要です。

たとえば営業であれば、属人的な勘や経験に頼るのではなく、誰でも一定の成果を出せる営業プロセスを設計します。受注までの流れを明文化し、トークスクリプトや顧客管理のルールも整え、情報共有の仕組みを整備する。これが仕組み化です。

そしてもうひとつ重要なのが、人材育成です。仕組みがあっても、それを動かす人が育っていなければ回りません。

社員の特性に応じて裁量を与え、少しずつ判断を任せる経験を積ませることで、自立した人材が育ちます。

「仕組み」と「人」に任せられるようになった瞬間、会社は“社長の稼働”から“組織の力”で動く会社に進化します。

このとき、業績は一気に加速します。なぜなら社長が手を離すことで、時間と体力が生まれ、戦略や仕掛けに注力できるようになるからです。

4.3. 社長にしかできない仕事に集中する

社長が手放すべき仕事がある一方で、社長にしかできない仕事も確かに存在します。むしろ、会社の未来を左右するのは、社長の“専任業務”にどれだけ集中できるかにかかっています。

では、社長にしかできない仕事とは何でしょうか?

・経営の方向性を決めるビジョンと戦略設計

・資金調達や銀行対応などの外部との交渉

・組織文化をつくり、理念を浸透させる活動

・次の柱となる新規事業や提携の構想

これらは誰かに任せることはできません。

逆にいえば、社長が現場に追われていると、これらの未来づくりに時間をかけられず、会社は停滞します。

社長の仕事とは、“今の仕事”をこなすことではなく、“未来の仕組み”をつくることです。

現場から離れることは恐怖もあるでしょう。「売上が下がったらどうしよう」「お客様対応が雑になったら困る」。しかし、いつまでも社長がプレイヤーでいれば、会社の成長はそこで止まります。

思い切って任せる。任せるから育つ。そして社長は、本来の仕事に集中する。

それが、持続可能な会社の姿なのです。

会社を成長させたいと願うのであれば、社長の役割を「プレイヤー」から「経営者」へと移す必要があります。

そのためには、現場に依存しない組織をつくり、仕組みを整え、人を育て、社長は社長にしかできない未来づくりの業務に専念することが大切です。

「社長が動けば売上が伸びる」ではなく、「社長が動かなくても回る」会社が、真に強い会社です。

社長の働き方が変われば、組織も変わり、業績も変わります。

「いつかは任せたい」ではなく、「今すぐ任せられる状態をつくる」ことから始めましょう。

それが、会社の未来をひらく一歩になります。

5. 会社を“利益体質”に変える数字の見方

売上は目立ちやすく、周囲からの評価にもつながりやすいため、多くの経営者はついその数字に意識を向けてしまいます。

しかし、会社を強くする本当の指標は売上ではありません。売上の裏にある「利益構造」こそが、企業体質の良し悪しを決めるのです。

“売上重視の会社”ではなく、“利益体質の会社”へ転換することが、企業の未来を左右します。

本章では、利益体質の会社が日々どんな数字を見ているのか、どんな組織風土を築いているのか、そしてその結果どんな未来を描けるのかを解説します。

5.1. 売上ではなく「粗利率」と「営業利益率」を日常で見る

日々の会議や経営報告で「今月の売上はいくらだった?」と話す会社は多いものの、「今月の営業利益率は?」「粗利率はどうだった?」と問う経営者は意外と少ないものです。

しかし、売上はあくまで“入り口の数字”であり、会社に残るものではありません。

重要なのは、そこからどれだけの粗利が確保できたか、さらにどれだけの営業利益が残ったかです。

粗利率は、会社が「儲かる構造」になっているかどうかを示します。

営業利益率は、「経費の使い方」「事業の効率性」「経営全体の健全性」を表す数字です。

この2つの指標を継続的に見ていなければ、数字の悪化に気づけず、経営判断が遅れます。

“売上が上がっているのにお金が残らない”という現象は、粗利率と営業利益率を見ていない会社で頻発します。

逆に、これらを日常的に確認し、意思決定に活かしている会社は、数字に基づいた強い経営ができます。

「売上は増えたが粗利率が落ちている」「営業利益率が前年より低下している」―そのような気づきを、即座にアクションにつなげられる組織を目指すべきです。

5.2. 社員全員で“利益を出す”意識を共有する

経営者だけが利益を意識していても、組織は変わりません。大切なのは、社員一人ひとりが「利益を出すために自分は何ができるか」を考える文化を醸成することです。

「営業は売ればいい」「現場は作ればいい」「事務は書類を整えればいい」ではなく、それぞれの部門が“利益”にどう貢献しているかを理解する必要があります。

たとえば営業なら、「値引きせずに提案するにはどうするか」「アップセルを狙うには何を見せるか」。

製造やサービス提供の現場なら、「無駄な工程をどう削減するか」「品質トラブルを減らしてコストを抑えるには」。

バックオフィスなら、「間接コストを削減するための効率化は可能か」――

すべてが利益に直結する行動です。

利益は経営者だけがつくるものではありません。社員全員の意識と行動が、利益体質をつくります。

そのためには、部門別の粗利や利益を“見える化”し、数字を共有する仕組みが必要です。目標管理(KPI)を取り入れ、「目標を達成すれば利益が上がる」という構造をつくれば、自然と利益志向の風土が根付きます。

また、利益に連動したインセンティブ制度や表彰制度も効果的です。数字は行動を変え、行動は文化を変えます。

5.3. 利益体質の会社だけが「未来投資」に踏み出せる

利益が出ていなければ、会社は守りの経営に徹するしかありません。人を増やしたくてもできない。新しい設備を導入したくてもできない。広告を出したくても資金が回らない――。

つまり、利益がなければ「攻め」の経営はできないのです。

一方で、毎年しっかりと利益が出ている会社は、いざという時に大胆な未来投資が可能です。

・優秀な人材への採用投資

・業務効率化のためのシステム導入

・新規事業の立ち上げやエリア拡大

・M&Aによるスケールアップ

こうした未来へのチャレンジは、利益が出ていてこそ初めて現実になります。

利益体質の会社は、「いざという時」に強く、「攻めたい時」に動けます。

これは、一時的な売上や景気の波に左右されず、持続的に成長できる企業の絶対条件です。

また、利益を継続的に生み出せる企業は、銀行や投資家からの信頼も厚くなり、外部資金の活用もしやすくなります。

すなわち、「内部資金×外部資金」で、成長の選択肢が大きく広がるのです。

「売上が上がっていれば大丈夫」と思っている会社ほど、気づかないうちに資金が流出し、経営が苦しくなります。

数字の見方を“売上中心”から“利益中心”に変えるだけで、会社の体質は劇的に変わります。

粗利率、営業利益率、そして社員全体で利益を生み出す組織づくり。これが、未来に投資できる強い会社をつくる第一歩です。

社長ひとりで利益を考える時代は終わりました。数字を共有し、現場の力を利益に変える体制こそが、利益体質を持つ経営の本質です。

会社を守り、成長させるために。まずは「見る数字」を変えることから、始めてみてください。

まとめ

年商10億円という数字は一見すると華やかで、外から見れば順風満帆のように思えるかもしれません。しかし、実際にはその裏で資金繰りに悩み、利益が残らず、社長が疲弊している会社も少なくありません。

一方で、年商1億円程度でも、社員が安定して働き、キャッシュが積み上がり、未来への投資も進んでいる会社も存在します。その違いは、売上ではなく「経営の視点」にあります。

経営の安定と成長を実現するために必要なのは、“売上を追う姿勢”から“利益と資金を設計する姿勢”への転換です。

売上を上げても資金が残らない会社は、数字の見方が間違っています。粗利や営業利益率を見ず、固定費が膨らみ、現場に社長が入りすぎていたり、仕組みも任せる体制もできていない――これらの積み重ねが、やがて経営を苦しくしていきます。

これからの中小企業経営に求められるのは、「数字を整え、人を育て、仕組みで回る組織」です。

そして、現場を支える社員とともに、「利益を生む文化」を根づかせていくこと。

売上の大きさではなく、“何がどれだけ残るか”を見つめる会社だけが、激変する時代に生き残ることができます。

このコラムが、自社の経営を見直し、未来に向けて新たな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

あなたは最高経営責任者として、「数字を整え、人を育て、仕組みで回る組織」をどのように構築されるおつもりでしょうか?

コラムの更新をお知らせします!

コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。