失墜した信頼を回復させるためのセオリー

不祥事で揺らいだ信頼を回復する道のりは長くとも、失墜した要素を的確に把握し、対応策を講じることで、確実に一歩踏み出すことができます。

筆者が本コラムを執筆している前日(1/27)、フジテレビが10時間以上にも及ぶきわめて異例の記者会見を行いました(つい最後まで見てしまいました)。これは、既に多くの方の関心を集めている通り、同社が関連したと報じられている重大な人権侵害をめぐる問題についての対応として行われたものです。

会見においては、経営陣が矛盾を指摘される場面や、答えを濁す場面も見受けられましたが、すべての質問に、過度に感情的になることもなく対応したという事実は残り、一定の評価を得たようにも見えます。問題発覚後、フジテレビや経営陣を擁護する論調は非常に少なかったように思われますが、会見後は経営陣の姿勢を好意的に捉える声もありました。

もちろん、人権侵害があったとすれば、それは決して許されるものではなく、原因究明と再発防止がなされるべきであることは大前提です。また、今回の会見で、疑念が晴れたかといわれれば、そうでないというのが率直な印象です。そのうえで、会見での姿勢が、失われた信頼の一部を取り戻すきっかけとなった可能性がある点には注目したいところです。今回は、フジテレビの件を題材に、信頼回復のセオリーについて考察していきます。

■信頼の要素とバランスの重要性

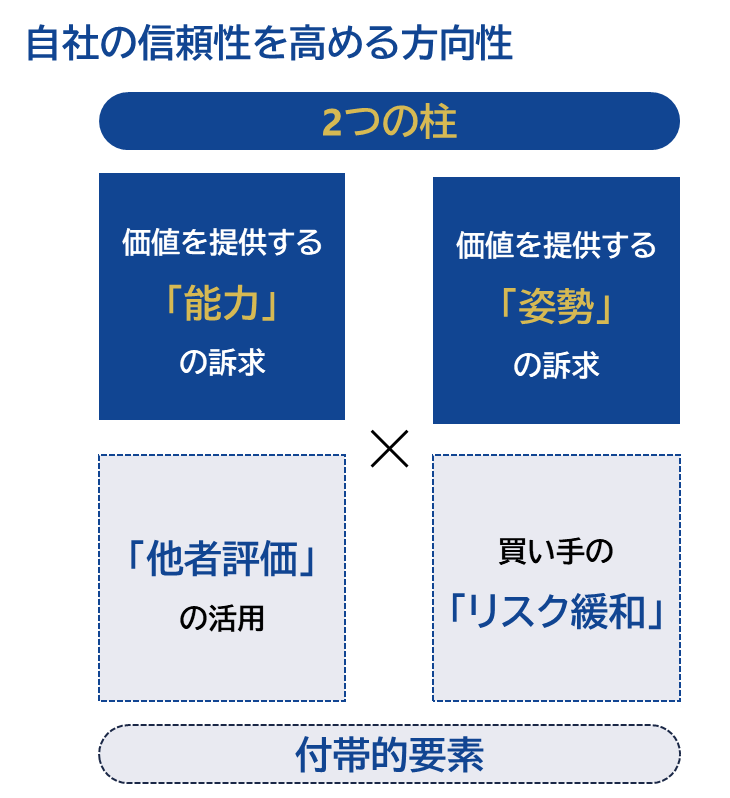

企業の信頼を構成する要素は、大きく分けて4つあり、価値提供における「能力」と「姿勢」の2つの柱と、「他者評価」と「リスク緩和」の2つの付帯的要素があります(第7回コラム参照)。

この中で、留意すべきことの1つが「能力」と「姿勢」のバランスです。片方が非常に高く評価される状況であっても、もう一方が大きく欠けていれば、信頼が欠如していると評価されます。片方がゼロであれば、もう片方がどれだけ大きくても結果はゼロになる、という掛け算の関係をイメージすると、両者の関係をイメージしやすくなります。この2つの柱が相互にバランスを保つことで、企業や個人の信頼が形成されるのです。

今回のフジテレビの事例でみてみると、番組制作や広告の獲得というビジネスの「能力」への信頼には、大きな疑念・変化が生まれたわけではありません。問題となったのは企業としての「姿勢」であり、こちらの信頼が極めて大きく失墜したといえます。

■信頼の回復は「適切な対応領域」を見極めることから

ここでいう「能力」と「姿勢」を信頼の因数・構成要素とするならば、「姿勢」の失墜をカバーするためには、あくまで「姿勢」の改善を、目に見える形で行わなければなりません。

不祥事やトラブルを起こした場合、信頼回復に向けた取り組みは、どの要素で信頼を損ねたのかを正確に把握することから始まります。これを怠り、的外れな対策を行うと、効果が得られないこともあります。

例えば、スポーツ選手がスキャンダルを起こした後に「良いプレーで恩返しする」とコメントする場面が時々見受けられますが、姿勢・人間性に疑問符がついている状態で、良いプレー(≒能力の高さ)をしたところで、信頼回復には繋がりにくいといえます。もちろん、良いプレーをするには日々のひたむきな努力が必要であり、それが姿勢の改善を示唆する、ということはあるかもしれません。しかし、かなり遠回りであることは否めず、ダーティーなイメージを払拭するための最善策ではないでしょう。

姿勢や倫理観の問題で信頼を失った企業や人が信頼回復を図るには、その姿勢が改善される/されたことをはっきりと示す必要があります。具体的には、問題だった部分を正しく理解していることを示すこと、絶対に再発しえないことを具体策と透明性をもって示すことなどが、発信内容としては重要になってくるのです。

■信頼回復に向けた3つのポイント

失墜した信頼を取り戻すためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが有効です。

1. 問題を正確に認識し、透明性を確保する

信頼を損ねた原因が「姿勢」であるならば、正直に事実を認め、原因を明らかにすることが重要です。不誠実な説明や隠蔽は、信頼回復をさらに遠のかせます。

2. 失われた信頼と同じ領域で回復を目指す

「能力」の信頼が失われた場合は「能力」で、「姿勢」で失われた信頼は「姿勢」で回復することが基本です。

3. 持続的な取り組みを明示する

信頼回復は一時的な対応では不十分で、長期的な改善努力が求められます。再発防止策の進捗報告や外部監査の受け入れなど、具体的な行動計画を継続的に示すことで、信頼が徐々に回復していきます。

今回のフジテレビの会見に話を戻せば、少なくとも表面上、経営陣が全ての質問に受けて立つ姿勢を見せ、やや乱暴にも見える質問への対処も含め10時間耐えきった点は、「姿勢」に対する信頼回復には多少なりともつながったといえそうです。この件は、今後の調査等によりまだまだ今後物議を呼ぶと思われますが、発信のプロである大手メディアがどのようにして信頼回復を図っていくのか、今後も注目すべきといえます。

中小企業においても、信頼の喪失は致命的な打撃になりかねません。その一方で、正しいセオリーを基に対応を進めれば、信頼を回復し、さらに強固な関係性を築くことも不可能ではありません。不測の事態が発生した際も、信頼とその構成要素に着目した対処ができるようにすることが、早期の回復につながるといえるでしょう。

コラムの更新をお知らせします!

コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。